playsinline >

(Music playing is a little corrupted.)

Jan Dominique: Michèle Oriol, if we go back a little to the thematic reading that you do of this whole period, I discovered, while reading your work, that the abolition of slavery had taken place, there was a period, and then there was the official independence, announced as we know on January 1, 1804. And then, between the two, 1793 and 1804, a lot of things happened. And especially, contrary to what I believed, the slaves hadn’t been put back in chains. There were people who were functioning, who were buying, who were selling, who were fighting. This whole reading, it’s really something else that it made me discover.

Michèle Oriol: Yes, well, it’s a period… we study the periods where there are major movements, but periods that seem a bit empty like that, between 1793 and 1802, we neglect them a bit. But in fact, these are the years when institutions were put in place. These were important years from different points of view because you were saying that slavery had been abolished in ’93, but when the English occupied more than a third of the territory of Saint-Domingue between ’93 and ’98, slavery was re-established on that territory. On the territory controlled by the English. So, a lot of significant things happened. When you go on the northern road, for example, you see a lot of plantations with English names, Williamson and all that. All of that comes from this period of English occupation. But I think that perhaps the most interesting aspect, let’s say, of this question of the abolition of slavery is that the slave revolt in ’91 was not as decisive as one might imagine. There was this revolt that got bogged down very quickly, and as early as December ’91, the leaders of the revolted slaves, including Toussaint Louverture, sent a delegation to Le Cap to negotiate the return of the revolted slaves to the plantations in exchange for the liberation of a certain number of chiefs. And in fact, the appeasement, I would say, of the slave revolt of 1791 was achieved not by weapons—there was a very strong repression by the colonial army, that’s certain—but in practice, it was by integrating the chiefs into the colonial army, who at that time were making the slaves return to the plantations, that the colony was pacified. And so the first civil commission played a decisive role from this point of view. And in fact, Sonthonax, upon his arrival with the second civil commission, rekindled, I would say, all these movements, both of slaves and of protest among the whites. And so it’s a completely new situation that will lead to the proclamation of the liberty of the slaves by Sonthonax in ’93. So it’s a theme that must be approached all the more cautiously, I would say, because Sonthonax himself would later, in a way, recant in France, explaining that his… the abolition of slavery that he proclaimed was a political maneuver, or a strategic maneuver, to allow him to have troops to face the English and the Spanish. So we kind of… in studying the period, you realize that nothing is a given, I would say, and that we must put things back in their perspective and in the spirit of the time.

Host 2: Won’t that lead to… this re-reading of history, won’t it lead to desacralizing a certain number of things? Obviously, that’s somewhat the purpose of the book, I believe, not to follow the beaten path, not to repeat the same errors of interpretation, but doesn’t it also present a danger of trivializing or… or… breaking myths. …of breaking certain myths.

Michèle Oriol: Well, um… by definition, I’m not a big fan of sacralization. I think that the figures of history were first and foremost men, and they must be taken for what they were, with their flaws, their qualities, and the choices they made based on one interest or another, or one feeling or another. I believe there is a danger in sacralizing historical figures. Founding myths are… well, they have a role that can be appreciated or not in… in… how can I say… in the role they play in uniting, I would say, the nation a bit. But I also believe that at some point, we have to move beyond founding myths to enter into history as it was. I think that can help us in our choices in the present.

Jan Dominique: So, the criticism, so to speak, that can be made of this thematic reading, Michèle Oriol, isn’t it that it might have a very pessimistic outlook? Because you often allude to the present time. You allude, I’m thinking for example of the passage on elections. Well, if our elections are what they are up to 200 years later, it’s perhaps because they were what they were already since the colonial period. Isn’t that a little bit… pessimistic?

Michèle Oriol: Oh my. I was hoping for the opposite effect. Let me explain. The period from 1804… uh, sorry, 1789 to 1804, is a foundational period for us. It’s at that time that, I believe, the institutions that would function for our two centuries of history were put in place, and at the same time, a certain political mentality. And I believe that rather than pessimism, we should talk about lucidity. I believe that when we make a poor analysis of what happened in the past, we tend to apply, let’s say, bad solutions to what is happening today. So I think we need a certain lucidity. And I believe that the electoral manipulations of the revolutionary period should help us become aware of manipulations of another type, perhaps, that are happening today, that have happened in recent years. But not in the mindset of “it has always happened this way.” It’s more like, let’s be lucid. Why were there these manipulations, in what sense, and how were they done? And what can we do today to get out of it? Because it’s a bit too easy to say Dessalines or Christophe or Toussaint did this and that, so we continue. It’s the past, it’s tradition. So I think we need a certain lucidity, but that the events of the past should serve to illuminate a bit what is happening today, but not to justify what is happening today. So, I think that’s more or less my point of view.

Host 2: Isn’t this a trend that has been emerging for some time now? I have the impression that, more and more, current historians are trying precisely to review our history to try to understand what we are experiencing, not to justify it, as you just said, but to shed a different light on it.

Michèle Oriol: Well, I wouldn’t say that it’s historians who are doing it, I would say it’s rather politicians. But it is true that for the last ten or fifteen years, there has been a kind of self-denigration that, in my opinion, is very pernicious. It’s… we need lucidity about our history, but it doesn’t mean that everything should be thrown in the trash. I believe that looking at the men and the events allows us to better understand them, to better understand the constraints they were under at the time. Well, they are all very endearing people, I would say, whatever the choices they made at one moment or another in that period. And well, that’s how it happened and… how can I say, independence in 1804 was not a gift. Independence was achieved in very harsh conditions. That means that I personally think there weren’t 100 people who knew how to read and write in 1804. Already, Hédouville in 1798, in the reports he sent to France, said that he couldn’t find anyone of a sufficient level to be installed as a judge in Le Cap. Even among the French who were there. Because we must not forget that in 1793, there was a terrible exodus and practically the essential part of the colonists left with Galbaud. So, then there was massive destruction. We went from… on the plantations, in the cities, fires, looting, etc. And we still went from a population of half a million inhabitants in 1789 to around 200… 200,000, 250,000 in 1804. So it was a context that was very harsh, very difficult. I believe that there are very peremptory judgments made about the men of that era without taking into account all the handicaps they had. And, how can I say, it is still, I think, very meritorious to have done what they were able to do in such a difficult context. That being said, we are not going to start self-denigrating because, I don’t know, Toussaint Louverture was not Thomas Jefferson. It’s… it’s history as it presents itself and, once again, I believe it’s both a manipulation and an anachronism to place on the past the responsibility for the current situation of the country. And well, especially since between 1804 and 2004, we had 200 years of national history that are also to be explored.

Jan Dominique: Michèle Oriol, so in fact, it’s neither about looking at them beatifically, saying they are the glorious ones, the glorious heroes, nor is it about putting them to the sword. It’s simply a question of individuals, of context, of the reality of the time, which can allow us to both understand and explain all these acts. And for me, that’s what I find interesting in the thematic reading and even in the chronology. Because the choice, the choice of certain events, the way of presenting all these events, it leads us to a different reading.

Host 2: And I’m waiting with patience, I admit, for the continuation, the 19th century, since I have the impression that we haven’t explored that period much. Apart from a few rare books talking about the 19th, about post-independence, there aren’t many published texts.

Michèle Oriol: There aren’t really many comprehensive works on the period. We have works on one presidency or another, on one event or another, but there aren’t many comprehensive works. So, I… I’ve been working on it for two years now. So I hope to have it finished by June and to be in bookstores in August, let’s say August-September of next year. But it is indeed a very, very interesting period, very misunderstood, and I believe that there have been many, many efforts made to create institutions. And the 19th century is really a very, very interesting period in Haitian history. All the attempts to introduce here in Haiti all the elements of the Industrial Revolution that were happening at the time in Europe and North America. There were all these efforts by all these figures of the 19th and 20th centuries. And I believe, in general, the study of history in schools stops at Boyer, at best. And I believe that this is an extraordinary gap in the knowledge we have, both of our history and of ourselves, because it is truly the 200 years of the formation period of the Haitian nation, and which should… I think it also contributes very strongly to distorting, in a way, the political game, the political commitments, due to the fact that for some time now, we’ve been telling ourselves that all these people are scoundrels, they did nothing, and the proof is that we find ourselves in an incredible situation. But I don’t think we can place that responsibility on those who preceded us. There were errors, but there were also many efforts made, and we must recognize it and pay homage, I would say, in a certain way, to what they tried to do for the country.

Jan Dominique: Michèle Oriol, I imagine, given the way you work, that it will once again be a research work that covers both the history of Haiti and of all the countries that have a link, a connection. And I say that because there is one sentence, concerning commerce in the chapter dedicated to the theme of commerce in “Histoire et Dictionnaire,” where you allude to the young American state, just emerged from colonial ties, which finds itself trading with Haiti and is already yelling against the constraints of customs or taxes, I don’t remember exactly. And there, I burst out laughing. I thought to myself, “Well, already!” Already. So, and there too, I admit that I theoretically knew about this link between the two countries. Well, obviously, Savannah, Savannah, we know very well that we fought at Savannah. But I had never asked myself the question, uh, were we doing commerce? Were there any who came here already at that time? Did the arrogance begin already at that time? So that’s also… it’s this way of awakening interest in other realities that I really liked. Did you find a lot of information on this topic?

Michèle Oriol: Ah yes, well, for… it’s simple. To write this 19th-20th century volume, I first started with international events. And automatically, when you have a timeline with these major international events, whether it’s the Civil War, the World Wars, and all that, the events in Haiti immediately take on another perspective. But regarding the United States and the trade between Haiti and the United States, it’s interesting to see that every event that might seem very glorious and very interesting always has its flip side. It means that we chased out the French colonists, but their place was immediately taken by the English and the Americans. And that started even before independence, since France, revolutionary France, was at war with almost all of Europe, and England, being the mistress of the seas, had practically cut off all relations between France and its colonies, and thus Saint-Domingue. The empty space was immediately filled. And it was filled, I can say that we created, in a way, in Haiti, neoliberalism… neocolonialism. Since the French had put in place a system where the colonists had at the same time capital and at the same time outlets coming from colonial France, but they invested in Haiti. And there, with independence, the trade is taken over by the English and the Americans, but without investment. And I believe that this is one of the elements that will be fundamental for the 19th century in Haiti. That is to say that the interface, as we say today, the commercial interface will be handled by groups of foreigners, so Americans, English, Germans a little later, who, due to our constitutions and our legislation on property, cannot invest in the country and therefore can only have commercial transactions without a return in terms of investment in the country with which they are in relations. So, once again, it is a victory, independence, but there was a price to pay, and we paid it.

Jan Dominique: Michèle Oriol, I have another practical, down-to-earth question. Regarding the bibliography, which is the last part of the book, where you have given a lot of sources where one can go to continue to get informed if one wishes, but you, were you able or did you have to consult all these texts to work?

Michèle Oriol: All of them, no. Because that would be truly titanic. So how do we do it? Well, we make a selection, I would say. I tried to cover two areas. The witnesses and the actors. So, going directly to the primary sources. And then on the other hand, the analyses that were the most, let’s say, well-known or the most recent works. So, and I think that’s perhaps what I focused on a lot in the manual. Over the last 30 to 40 years, there has been a lot of relatively specialized research, theses, articles on this period. And so I tried to make a synthesis of all these recent contributions from historiography. So I would say, basically, the major works, the most recent works, so works by researchers, and the accounts of the actors and witnesses.

Jan Dominique: Yes, I suppose that’s what allowed you to give this more lively side to the analysis that…

Michèle Oriol: Yes. And what is interesting is that most of these bibliographical references are available in Haiti. So when you take the library of Saint-Louis de Gonzague, that of Saint-Martial, and the National Library, well, some private collections here and there, you cover practically the entirety of this bibliography. So for someone who really wants to go to the sources, consult the documents, and form a personal idea of what happened, the documents are there, they are available, and a small effort is needed to… a very small effort is needed to find them.

Jan Dominique: Michel, for this book, this new book, it’s the result, it’s everything you’ve… all the work you’ve done for Chapter 3 of the manual. Uh, so the question is, is it because this is the period that was the most… the most exciting, or is it because it’s the one where you really had pleasure on a scientific level with the research?

Michèle Oriol: It’s because it was the most difficult to understand. So it really took a lot of tools to manage to get an idea. There are so many people who cross paths in this period and the accounts are so contradictory, the analyses are so different, that it really took a lot more time to analyze and understand. And that’s why, in fact, this book is presented in the form of… well, there are four main elements to the book. There is the bibliography, there is the chronology which allows one to follow the events in a very detailed way, and there is the dictionary which allows… because we find the same characters at different times, what was their trajectory, or there are words that are used, “ancien libre,” “nouveau libre,” “affranchi,” etc. It was necessary to really understand what was being said at one moment or another. And that’s why I had to do this work, taking all my time to not… well, I had to produce something for the students. So I couldn’t tell them just anything. So I wanted to be very precise and… and very scientific, let’s say.

Jan Dominique: When one reads this book, and when one reads Chapter 3 of the manual, one says to oneself—I, as an outsider to all this research work—one says to oneself that it must be… a heartbreak when one has all this information, all these things, to extract from it… The essence. …the very essence. One feels like… one must want to say everything when writing a manual like that.

Michèle Oriol: Well, it’s… it’s a manual that I had a lot of fun writing because I had multiplied the obstacles, let’s say. Because each chapter is in a different color. And in printing, we work with 8-page signatures. So, an 8-page signature is in one color, the next signature must be entirely in the same color or we change colors. So, it was necessary not only to make it fit on the page, but to make it fit in the signatures. So, with my graphic designer, we had a lot of fun because I would send him the texts, he would try to fit them into the thing. Then we had to look for words to delete or sentences to delete to make it fit exactly on the page. So it was constant sacrifices of sentences, of words, of events to really achieve… because the… the manual is presented in the form of lessons that fit on a double page. So the left page is reserved for iconography, the right page for text. So it had to fit very precisely on the page. And now the number of pages had to remain a multiple of the signatures since each signature was of a different color. So it was… it was a… there were choices to be made. A stunt. There were choices to be made at all levels. At all levels. And it’s… it’s quite interesting to try to work within precise constraints like that. You avoid babbling, you get to the essential, and you try to be synthetic and understandable in very few words. It’s an exercise, I think, that’s very interesting. You limit yourself, and you manage to meet your challenge.

Jan Dominique: For the period… the Indian period, the beginning of history, was it… did it require as much research? Was it necessary, above all, to try to dust off so many things? Or is it already almost unanimous?

Michèle Oriol: Well, it’s a period… well, where there are not as many events day-to-day. It plays out over longer cycles. There are many works of synthesis. It’s much easier to write, I would say, than a period like the revolutionary period. It’s… well, it was only a matter of putting things a bit into perspective. So, of not presenting the Spanish as, let’s say, monsters who arrive and… there is a lot of this genocide that is involuntary, I would say, in the sense that a Spaniard who arrives with his flu, he did not think at all that he would kill so many people. And I also especially insisted a lot on the side of the Spanish cultural model. That when a Spaniard cuts off the wrist of an Indian he accuses of stealing, he is referring to punishments that are done in Spain, at his home. So I tried once again not to antagonize and not to attribute intentions, uh, destructive or voluntarily… the… how can I say, people tend to be egocentric. So you don’t imagine… and you imagined even less at the time that there could be other ways of thinking, other cultures, and all that came later, I would say. It’s… the basic Spaniard of 1492 is not an anthropologist, he is not a philanthropist. And so he brings his ways of living, his ways of reacting. And I wanted to insist a bit on that side for that period.

Jan Dominique: Michèle Oriol, to finish, Monique mentioned that the project exists for a work on the 19th century. Is it… is it because the period that followed independence, the recent past, is particularly interesting, particularly, uh, exciting? What is it… what motivates you? What leads you to study such a period before another or…?

Michèle Oriol: Well, it’s the chronological order, quite simply.

Jan Dominique: You couldn’t have decided to, well, we’ll take the 20th century because it’s much more interesting to do research on a more recent period?

Michèle Oriol: Oh no, but I’m doing both. It’s the 19th and 20th century. The manual that will follow will be both. 19th and 20th. And we will probably stop at 1995. So to get as close as possible.

Jan Dominique: Ah, that’s going to be something. Because there, there is… Ah yes. There, there is a lot to say and few things that are like reliable documentation. I mean, that are not partisan, that are not…

Michèle Oriol: Well, the danger exists. There was someone, a Tunisian, who made the comment to me when reading the manual. He found that I was surprisingly serene about what had happened. Especially the chapter on slavery. He would have liked more chains, more whips, more punishment. And so he had told me, “Oh my, I find that you keep a lot of composure regarding these events.” But I think I will probably have a little less of it regarding more recent events. But well, we will try anyway to maintain a certain objectivity. At least, I hope so.

Jan Dominique: I also hope we will see each other again. Thank you very much, Michèle Oriol.

Michèle Oriol: Thank you very much for having me. It was very interesting.

(Music and station ident)

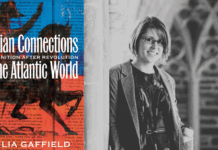

Announcer: Today, we received the sociologist Michèle Oriol to talk about the new book she has published, “Histoire et Dictionnaire de la Révolution et de l’Indépendance d’Haïti” (History and Dictionary of the Revolution and Independence of Haiti). See you next week for “Entre Nous.” Goodbye.

(Station jingle and outro)

Announcer: Stop the world! I want to dream. A halt on the fringe of the rush of current events, of the daily up and down. A halt for a conversation between you and us. “Entre Nous” (Between Us). Literature, cinema, theater, culture, and traditions on Radio Haiti. “Entre Nous.”

(Music playing)

(Musique)

Jan Dominique: Michèle Oriol, si on revient un petit peu à la partie, à la lecture thématique que vous faites de toute cette période-là, moi j’ai découvert en vous lisant que l’abolition de l’esclavage avait eu lieu, il y avait une période et puis il y a eu l’indépendance officielle, annoncée comme on le sait le 1er janvier 1804. Et puis entre les deux, 1793 et 1804, il s’est passé un tas de choses et surtout, à l’inverse de ce que je croyais, on n’avait pas rentré les esclaves dans les fers. Il y avait des gens qui fonctionnaient, qui achetaient, qui vendaient, qui se battaient. Toute cette, toute cette lecture-là, c’est c’est vraiment autre chose que ça me fait découvrir.

Michèle Oriol: Oui, bon, c’est une période qui, on étudie les périodes où il y a les les gros mouvements, mais des périodes un peu qui semblent un peu creuses comme ça entre 1793 et 1802, on on les néglige un peu, mais en fait, ce sont les années de mise en place des institutions. Ce sont des années qui ont été importantes de de différents points de vue parce que vous disiez que l’esclavage avait été aboli en 93, mais quand les Anglais ont occupé donc plus du tiers du territoire de Saint-Domingue entre 93 et 98, l’esclavage a été rétabli sur ce territoire-là. Sur le territoire contrôlé par les Anglais. Donc, mais il s’est passé beaucoup de choses marquantes. Quand on va sur la route du Nord par exemple, on voit plein d’habitations avec des noms anglais, Williamson et tout ça, tout ça vient de cette période de d’occupation anglaise. Mais je crois que peut-être l’aspect le plus intéressant disons de cette question de l’abolition de l’esclavage, c’est que la révolte des esclaves en 91 n’a pas été aussi déterminante qu’on l’imagine. Il y a eu cette révolte qui s’est enlisée très vite et dès décembre 91, les chefs d’esclaves révoltés, donc parmi lesquels Toussaint Louverture, envoyaient une délégation au Cap pour négocier le retour des des esclaves révoltés sur les habitations en l’échange de la libération d’un certain nombre de de chefs. Et en fait, le l’apaisement, je dirais, de de la révolte des esclaves en 1791 a été faite non pas par les armes. Il y a eu une très forte répression de de l’armée coloniale, c’est certain, mais dans la pratique, c’est en intégrant les chefs dans l’armée coloniale et en qui eux à ce moment-là faisaient retourner les esclaves sur les habitations, ont apaisé la colonie. Et donc, la première commission civile a eu un rôle déterminant de ce point de vue-là. Et en fait, Sonthonax en en débarquant donc avec la deuxième commission civile, a relancé, je dirais, tous ces mouvements à la fois d’esclaves et à la fois de de contestation parmi les les blancs. Et donc c’est une situation tout à fait nouvelle qui va amener à la proclamation de la liberté des esclaves par Sonthonax en 93. Donc, c’est un thème qu’il faut aborder d’autant plus, je dirais, avec précaution que Sonthonax lui-même, euh, se dédira d’une certaine façon en France, en expliquant que, euh, son, la la l’abolition de l’esclavage qu’il a proclamée était une manœuvre politique ou une manœuvre stratégique pour lui permettre d’avoir des troupes pour faire face aux Anglais et aux Espagnols. Donc, on a un peu en étudiant la période, qu’il n’y a rien d’acquis, je dirais, et que il faut remettre les choses dans leur perspective et dans les, dans l’esprit du temps.

Host 2: Est-ce que ça ne va pas conduire à, cette relecture de l’histoire, est-ce que ça ne va pas conduire à désacraliser un certain nombre de choses ? Évidemment, c’est un peu le propos, je crois, du livre, c’est de ne pas marcher dans les sentiers battus, ne pas répéter les mêmes, les mêmes erreurs d’interprétation, mais est-ce que ça ne présente pas un danger aussi de, de banaliser ou de, ou de de casser le mythe. de casser certains mythes.

Michèle Oriol: Bon, euh, bon par définition, j’aime pas trop la sacralisation. Je pense que les personnages de l’histoire ont d’abord été des hommes et qu’il faut les prendre pour ce qu’ils étaient avec leurs défauts, leurs qualités et les choix qu’ils ont faits en fonction de d’un intérêt ou d’un sentiment ou d’un autre. Euh, je crois qu’il y a danger à sacraliser les personnages historiques. Bon, les mythes fondateurs sont, enfin, ont un rôle qu’on peut apprécier ou ne pas apprécier dans dans, comment dire, dans le rôle qu’ils jouent pour souder, je dirais, un peu la nation. Mais je crois aussi que il faut à un moment ou un autre qu’on sorte des mythes fondateurs pour rentrer dans dans l’histoire telle qu’elle est. Je crois que ça peut nous aider dans nos choix dans le présent.

Jan Dominique: Donc, le, entre guillemets, le reproche qu’on peut faire à cette lecture thématique, Michèle Oriol, est-ce que ce ne serait pas d’avoir peut-être un regard très pessimiste ? Parce que vous faites souvent allusion au au temps actuel. Vous faites allusion, je pense par exemple à la, au passage sur les élections. Bon, si nos élections sont ce qu’elles sont jusqu’à 200 ans après, c’est peut-être parce que elles ont été ce qu’elles ont été déjà depuis la colonie. Est-ce que c’est pas un petit peu, euh, pessimiste ?

Michèle Oriol: Oh là là ! J’espérais avoir le l’effet contraire. Je m’explique. Le, cette période 1804, enfin 1789-1804 est une période fondatrice pour nous. C’est à cette époque-là que se mettent en place, je crois, en même temps les institutions qui vont euh, fonctionner pendant nos deux siècles d’histoire et en même temps une certaine mentalité politique. Et moi, je crois que plutôt que de pessimisme, il faut parler de de lucidité. Je crois que quand on fait une mauvaise analyse de ce qui s’est passé dans le temps, on a tendance à à appliquer, disons, de mauvaises solutions à ce qui se passe aujourd’hui. Donc, je crois qu’on a besoin quand même d’un d’une certaine lucidité. Et je crois que les manipulations électorales de la période révolutionnaire doivent nous aider à prendre conscience de de manipulations d’un autre type, éventuellement, qui se passent aujourd’hui, qui se sont passées dans les années récentes. Mais, euh, comment dire, pas dans l’état d’esprit “ça s’est toujours passé comme ça”. C’est plutôt “soyons lucides, pourquoi il y a eu ces manipulations, dans quel sens et comment elles se sont faites, et qu’est-ce que nous pouvons nous faire aujourd’hui pour en sortir ?” Parce que c’est un peu trop facile de dire Dessalines ou Christophe ou Toussaint ont fait ci et ça, euh, donc nous continuons, c’est le passé, c’est la tradition. Donc, je crois qu’il faut une certaine lucidité mais que les événements du passé servent à éclairer un peu ce qui se passe aujourd’hui mais ne servent pas à justifier ce qui se passe aujourd’hui. Donc, je crois que c’est un peu ça le, mon point de vue.

Host 2: Est-ce que c’est pas une tendance qui se dessine depuis quelques temps déjà ? J’ai l’impression que de plus en plus, les historiens actuels essaient justement de, de revoir notre histoire pour essayer de comprendre ce ce ce que nous sommes en train de vivre. Non pas de justifier comme tu viens de le dire, sinon de d’éclairer différemment.

Michèle Oriol: Bon, je ne dirais pas que ce sont les historiens qui le font, je dirais que ce sont plutôt les politiques. Mais il est vrai qu’il existe depuis une dizaine ou une quinzaine d’années une espèce d’autodénigrement qui est à mon avis très pernicieux. C’est… il nous faut de la lucidité sur notre histoire mais, euh, c’est pas, ça ne veut pas dire que tout est à mettre à la poubelle. Je crois que se pencher sur les hommes et sur les événements nous permet de mieux les comprendre, de mieux comprendre les contraintes qu’ils subissaient à l’époque. Bon, c’est tous des gens très attachants, je dirais, que quels que soient les options qu’ils ont prises à un moment ou un autre dans cette période-là. Et bon, ça s’est passé comme ça et, comment dire, l’indépendance en 1804 n’était pas un cadeau. L’indépendance s’est faite dans des conditions très dures. Ça veut dire que, je pense personnellement, qu’il y avait pas 100 personnes à savoir lire et écrire en 1804. Euh, déjà, Hédouville en 1798, dans les rapports qu’il a adressés en France, disait qu’il n’arrivait pas à trouver quelqu’un de niveau suffisant à installer comme juge au Cap. Même parmi les Français qui les… Même parmi les Français qui étaient là. Parce qu’il faut pas oublier qu’en 1793, il y a eu un terrible exode et pratiquement l’essentiel des des colons sont partis avec Galbaud. Donc, ensuite, il y a eu des destructions massives. On est passé de, sur les habitations, dans les villes, des incendies, des pillages, et cetera. Et on est passé quand même d’une population d’un demi-million d’habitants en 1789, on s’est retrouvé à autour de 200, 200 000, 250 000 en 1804. Donc, c’est un contexte qui était très dur, très difficile. Je crois que euh, il y a des jugements très péremptoires qui sont portés sur les hommes de cette époque sans qu’on tienne compte de de tout ce qu’ils avaient comme handicap. Et, comment dire, c’est quand même, je pense, très méritoire d’avoir fait ce qu’ils ont pu faire dans des, dans un contexte aussi difficile. Alors ceci dit, euh, on ne va pas se mettre à, à, comment dire, s’autodénigrer du fait que, je ne sais pas moi, Toussaint Louverture n’était pas Thomas Jefferson. C’est, c’est l’histoire telle qu’elle se présente et encore une fois, je crois que c’est en même temps une manipulation et en même temps un anachronisme que de reporter sur le passé la responsabilité de la situation actuelle du pays. Et bon, d’autant plus qu’entre 1804 et 2004, on a eu 200 ans d’histoire nationale qui sont à explorer également.

Jan Dominique: Michèle Oriol, donc en fait, il ne s’agit ni de les regarder béatement en disant “ce sont les les glorieux, les héros glorieux”, ni non plus de les passer au fil de l’épée. C’est c’est tout simplement une question d’individus, de contexte, de réalité de l’époque qui peuvent permettre à la fois de comprendre et d’expliquer tous ces actes-là. Et c’est, moi c’est ce que je trouve intéressant dans la lecture thématique et même dans la chronologie. Parce que le choix, le choix de certains événements, la façon de de présenter tous ces événements, ça nous conduit à une lecture différente.

Host 2: Et j’attends avec impatience, j’avoue, euh, la suite, le XIXe siècle, puisque j’ai l’impression qu’on n’a pas beaucoup exploré cette période-là. À part quelques rares livres parlant du XIXe, de l’après-indépendance, il n’y a pas beaucoup de textes publiés.

Michèle Oriol: Il n’y a pas vraiment beaucoup d’ouvrages de synthèse sur la période. Il y a, on a sur une présidence ou une autre, sur un événement ou ou un autre, mais il n’existe pas beaucoup d’ouvrages de synthèse. Donc, bon, je, je travaille dessus depuis maintenant deux ans. Donc, j’espère avoir terminé en au mois de juin et et être en librairie en en août, disons août-septembre de l’année prochaine. Mais c’est effectivement une période très très intéressante, très mal connue, et je crois que il y a eu beaucoup beaucoup d’efforts de faits pour créer des institutions. Et le XIXe siècle est vraiment une période très très intéressante de de l’histoire d’Haïti. Toutes les tentatives de d’introduire ici en Haïti tous les éléments de la Révolution industrielle qui se faisaient à l’époque, donc en en Europe et en Amérique du Nord. Il y a eu toutes ces, tous ces efforts de tous ces personnages du XIXe et du XXe siècle. Et je crois, euh, en général, l’étude de l’histoire s’arrête dans les écoles au mieux à Boyer. Et je crois que c’est un, c’est un trou extraordinaire dans dans la connaissance qu’on a et de notre histoire et de nous-mêmes, parce que c’est vraiment les 200 ans de période de formation de la nation haïtienne et qui devrait… je crois que ça contribue très fortement aussi à, comment dire, euh, à fausser d’une certaine façon le le jeu politique, les engagements politiques du fait que, quelque part, depuis quelque temps, on se dit “tous ces gens-là, c’est tous des salopards, ils n’ont rien foutu”. La preuve, c’est que nous, on se retrouve dans une situation invraisemblable. Mais je ne crois pas qu’on puisse reporter cette responsabilité, euh, sur ceux qui nous ont précédés. Il y a eu des erreurs, mais il y a eu aussi beaucoup d’efforts de faits. Et nous devons euh le reconnaître et et leur rendre, je dirais, d’une certaine façon, hommage de ce qu’ils ont essayé de faire pour le pays.

Jan Dominique: Michèle Oriol, j’imagine, vu la façon dont vous travaillez, que ce sera encore ce travail de recherche porte à la fois sur la la l’histoire d’Haïti et de tous les pays qui ont un lien, un rapport. Et je dis ça parce que justement, il y a une phrase au niveau du commerce dans le dans le chapitre consacré au thème du commerce dans “Histoire et Dictionnaire”, où euh vous faites allusion à la jeune, au jeune État américain, tout juste sorti euh des des des liens coloniaux, qui va se retrouver en train de commercer avec Haïti et puis déjà à gueuler contre les contraintes de douane ou de taxes, je ne me souviens plus. Et là, ça, j’ai éclaté de rire, je me suis dit “Tiens, déjà ! Déjà !” Donc, et là aussi, j’avoue que je connaissais théoriquement cette cette ce lien entre les deux pays. Bon, évidemment, Savannah, Savannah, on sait bien qu’on a on s’est battu à Savannah, mais je ne m’étais jamais posé la question, euh, est-ce qu’on faisait du commerce ? Est-ce qu’il y en avait qui venaient ici déjà à l’époque ? Est-ce que, euh, l’arrogance a commencé déjà à cette époque ? Donc, c’est là aussi, c’est c’est c’est cette façon d’éveiller la la la l’intérêt pour d’autres réalités qui m’a plu beaucoup. Vous avez trouvé beaucoup de d’informations à ce niveau-là ?

Michèle Oriol: Ah oui, bon, pour, c’est simple hein, pour rédiger ce XIXe-XXe siècle, j’ai d’abord commencé par les événements internationaux. Et automatiquement qu’on a une frise du temps avec ces grands événements internationaux, qu’il s’agisse de la Guerre de Sécession, des Guerres mondiales et tout ça, et les événements en Haïti prennent tout de suite une autre perspective. Mais, en ce qui concerne les États-Unis et le commerce entre Haïti et les États-Unis, c’est c’est intéressant de voir que chaque événement qui peut passer pour pour très glorieux et très intéressant a toujours son revers de la médaille. Ça veut dire que nous avons chassé les colons français, mais la place a tout de suite été occupée par les Anglais et les Américains. Et ça a commencé dès avant l’indépendance puisque la France étant, la France révolutionnaire était en guerre avec quasiment la totalité de l’Europe, et l’Angleterre étant maîtresse des mers avait coupé pratiquement toutes les relations entre la France et ses colonies et donc Saint-Domingue, la place vide a tout de suite été occupée. Et elle a été occupée, je peux dire qu’on a on a créé d’une certaine façon en Haïti le néolibéralisme, le néocolonialisme, puisque euh, le Français avait mis en place un système où les colons avaient en même temps des capitaux et en même temps des débouchés venant de la France coloniale, mais ils investissaient en Haïti. Et là, en avec l’indépendance, le commerce est repris en charge par les Anglais et les Américains, mais sans investissement. Et je crois que c’est l’un des éléments euh qui qui va être fondamentaux pour le XIXe siècle haïtien. Ça veut dire que l’interface, comme on dit aujourd’hui, commerciale, va être assurée par des groupes d’étrangers, donc Américains, Anglais, Allemands un peu plus tard, qui, du fait de nos constitutions et de notre législation sur la propriété, ne peuvent pas investir dans le pays et ne peuvent donc faire que des relations, euh, que des transactions commerciales sans retour en termes d’investissement dans le pays avec lesquels ils ils sont en relation. Donc, encore une fois, c’est c’est une victoire, l’indépendance, mais il y avait un prix à payer et on l’a payé.

Jan Dominique: Michèle Oriol, j’ai une autre question pratique, terre-à-terre. Au niveau de la bibliographie, qui est la dernière partie du livre, où vous avez donné vraiment beaucoup beaucoup de sources, on peut aller euh continuer à s’informer si on le désire, mais vous, est-ce que vous avez pu ou dû consulter tous ces textes pour travailler ?

Michèle Oriol: Tous, non. Parce que ce serait vraiment titanesque. Alors comment on fait ? Bon, on on fait un tri, je dirais. J’ai j’ai essayé de couvrir deux domaines. Euh, les témoins et les acteurs. Donc, aller directement donc aux sources premières. Et puis, d’un autre côté, euh, les analyses qui étaient les plus, disons, connues ou les travaux les plus récents. Donc, euh, et je crois que c’est c’est peut-être sur ça que je me suis beaucoup axée dans dans le manuel. Il y a eu au cours des 30 à 40 dernières années beaucoup de recherches relativement pointues, des mémoires, des thèses, des articles sur cette période. Et donc, euh, j’ai essayé de faire une synthèse de tous ces apports récents de l’historiographie. Donc, je dirais en gros, les les œuvres majeures, les travaux les plus récents, donc travaux de chercheurs, et les récits euh des acteurs et des témoins.

Jan Dominique: Oui, je suppose que c’est ce qui a permis de donner cette, ce côté plus vivant, euh, à l’analyse que…

Michèle Oriol: Oui. Et ce qui est intéressant, c’est que la plupart de ces références bibliographiques sont disponibles en Haïti. Donc, quand on prend les les la bibliothèque de Saint-Louis de Gonzague, celle de Saint-Martial et la Bibliothèque nationale, euh bon, quelques collections privées aussi ici et là, on couvre pratiquement la totalité de cette bibliographie. Donc, pour quelqu’un qui veut vraiment aller aux sources, consulter les documents et et se faire une idée personnelle de ce qui s’est passé, les documents sont là, ils sont disponibles et un petit effort à faire pour un tout petit effort à faire pour les trouver.

Jan Dominique: Michel, pour le, ce livre, ce nouveau livre, euh, c’est le résultat, c’est tout ce que vous avez, tout le travail que vous avez effectué pour le chapitre 3 du manuel. Euh, alors la question, est-ce que c’est parce que c’est cette période qui était la plus euh, la plus enthousiasmante, ou bien parce que c’est celle où vous avez vraiment eu plaisir au niveau scientifique, de la recherche ?

Michèle Oriol: C’est parce que c’était la plus difficile à comprendre. Donc, il fallait vraiment beaucoup d’outils pour arriver à à se faire une idée. Il y a tellement de gens qui qui se croisent dans cette période et les récits sont tellement contradictoires, les analyses sont tellement différentes qu’il fallait vraiment prendre beaucoup plus de temps pour analyser et comprendre. Et c’est pour ça qu’en fait, ce ce livre se présente donc sous la forme de, enfin, il y a quatre éléments principaux au livre. Il y a la bibliographie, il y a la chronologie qui permet de de suivre vraiment de façon pointilleuse les événements, et il y a le dictionnaire qui permet de, parce qu’on retrouve les mêmes personnages à des moments différents, quelle a été leur trajectoire, ou il y a des des mots qui sont utilisés, “ancien libre”, “nouveau libre”, “affranchi”, et cetera. Il fallait bien comprendre ce qui ce qui se disait à un moment ou à un autre. Et c’est pour ça donc que j’ai dû faire ce travail en prenant vraiment tout mon temps pour ne pas… bon, il fallait produire quelque chose pour les élèves, donc il fallait pas leur dire n’importe quoi. Donc, je tenais à être très précise et et très scientifique, disons.

Jan Dominique: Quand on lit ce livre, et quand on lit le chapitre 3 du manuel, on se dit, moi extérieure à tout ce, tout ce travail de recherche, on se dit que ça doit être euh, un un déchirement lorsqu’on a toutes ces informations, toutes ces choses-là, pour en tirer vraiment L’essence. l’essence. On a envie, on doit avoir envie de tout dire quand on écrit comme ça un manuel.

Michèle Oriol: Bon, c’est c’est un manuel que j’ai eu beaucoup de plaisir à écrire parce que j’avais multiplié les obstacles, disons. Parce que chaque chapitre est est dans une couleur. Et en imprimerie, on fonctionne par cahier de huit pages. Donc, un cahier de huit pages est dans une couleur, le cahier suivant doit être en entier dans la même couleur ou on change de couleur. Donc, il fallait non seulement faire tenir sur la page, mais faire tenir dans les cahiers. Donc, avec mon mon graphiste, on s’est beaucoup amusé parce que je lui envoyais les textes, il essayait d’entrer dans le truc, alors il fallait chercher les mots à supprimer ou les phrases à supprimer pour faire tenir exactement dans la page. Donc, ça a été des sacrifices constants de phrases, de mots, d’événements pour arriver vraiment… parce que les les le manuel est se présente sous le son, sous forme de leçons qui tiennent sur une double page. Donc, la page de gauche étant réservée à l’iconographie, la page de droite au texte. Donc, il fallait faire tenir très précisément dans la page. Et maintenant le nombre de pages devait rester un multiple des cahiers puisque chaque cahier était d’une couleur. Donc, c’était… c’était un… Il y avait des choix à faire. un travail de prestidigitation. Il y avait des choix à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et c’est une, enfin, c’est assez intéressant d’essayer de de travailler à l’intérieur de contraintes précises comme ça. On évite le bavardage, on va à l’essentiel, et on essaie d’être synthétique et compréhensible en très peu de mots. C’est un exercice, je pense, très intéressant. On se limite soi-même et on arrive à à tenir son pari.

Jan Dominique: Pour la période, la période indienne, le début de l’histoire, est-ce que il a il a fallu faire autant de recherches ? Est-ce qu’il a fallu surtout essayer de dépoussiérer autant ? Ou bien c’est déjà presque l’unanimité ?

Michèle Oriol: Bon, c’est une période, bon, où il n’y a pas autant d’événements au jour le jour, ça se joue sur des cycles plus longs. Il y a beaucoup de travaux de synthèse. C’est beaucoup plus facile à écrire, je dirais, que qu’une période comme la période révolutionnaire. C’est, bon, il s’agissait seulement de remettre un peu en perspective, donc de de ne pas présenter euh les Espagnols comme, disons, des monstres qui débarquent et qui… Il y a beaucoup de de ce génocide qui est involontaire, je dirais, dans le sens où un Espagnol qui débarque avec sa grippe, il ne pensait pas du tout euh qu’il allait tuer autant de gens. Et je, j’ai aussi surtout beaucoup insisté sur le côté “modèle culturel espagnol”. Que quand un un Espagnol coupe le poignet à à un Indien qu’il accuse de voler, il fait référence à des châtiments qui se font en Espagne, chez lui. Donc, j’ai essayé encore une fois de ne pas antagoniser et de ne pas prêter des intentions euh destructrices ou volontairement… Le le, comment dire, les les gens ont tendance à être, comment dire, égocentriques. Donc, on on n’imagine pas, et on imaginait encore moins à l’époque, qu’il pouvait y avoir d’autres façons de penser, d’autres cultures et et tout ça est venu après, je dirais. C’est, l’Espagnol de base de de 1492, c’est pas un anthropologue, c’est pas un un un philanthrope et donc il amène ses façons de vivre, ses façons de réagir. Et j’ai voulu donc insister un peu sur ce côté-là pour cette période-là.

Jan Dominique: Michèle Oriol, pour terminer, Monique a signalé que le projet existe d’un travail sur le XIXe siècle. Est-ce que, est-ce que c’est parce que la période qui a suivi l’indépendance, proche, est particulièrement intéressante, particulièrement euh, enthousiasmante ? Qu’est-ce, qu’est-ce qui vous, qu’est-ce qui vous motive ? Qu’est-ce qui vous porte à étudier telle période avant telle autre ou…

Michèle Oriol: Moi, c’est l’ordre chronologique, tout bêtement.

Jan Dominique: Vous n’auriez pas pu décider de, bon, on prend le XXe siècle, euh, parce que c’est beaucoup plus intéressant de faire des recherches sur une période plus proche ?

Michèle Oriol: Ah non, mais je fais les deux. C’est le XIXe et XXe siècle. Le le manuel qui va suivre, ça va être les deux, XIXe et XXe. Et on va arrêter probablement à 1995. Donc, arriver le plus près possible.

Jan Dominique: Ah, ça ça va être quelque chose. Parce que là, il y a, ah oui, là, il y a beaucoup à dire et peu de choses comme documentation fiable. Je dis qu’il ne soit pas partisane, qui ne soit pas…

Michèle Oriol: Bon, le danger existe. Il y a, il y a quelqu’un, un Tunisien, qui m’avait fait la réflexion en en lisant le le manuel. Euh, il trouvait que j’étais étonnamment sereine par rapport à ce qui s’était passé, notamment le le chapitre sur l’esclavage. Il aurait voulu plus de chaînes, plus de fouets, plus de punitions. Et et donc il m’avait dit “Oh là là, je trouve que tu gardes beaucoup de sang-froid par rapport à ces événements-là.” Mais je crois que j’en aurai probablement un peu moins par rapport aux événements plus récents. Mais bon, on va essayer quand même de de de garder une certaine objectivité. En tout cas, j’espère.

Jan Dominique: J’espère aussi qu’on va se revoir. Merci beaucoup, Michèle Oriol.

Michèle Oriol: Merci beaucoup de m’avoir reçue. C’était très intéressant.

(Musique et jingle de la station)

Annonceur: Aujourd’hui, nous avons reçu la sociologue Michèle Oriol pour parler du nouveau livre qu’elle a fait paraître, “Histoire et Dictionnaire de la Révolution et de l’Indépendance d’Haïti”. Rendez-vous la semaine prochaine pour “Entre nous”. Au revoir.

(Jingle de la station et outro)

Annonceur: Arrêtez le monde, je veux rêver. Une halte en marge de la bousculade de l’actualité, du baisser-lever quotidien. Une halte pour une conversation entre vous et nous. Entre nous. Littérature, cinéma, théâtre, culture et traditions sur Radio Haïti. Entre nous.

(Musique)